石油化学製品はこう使われる

石油化学製品の使われ方

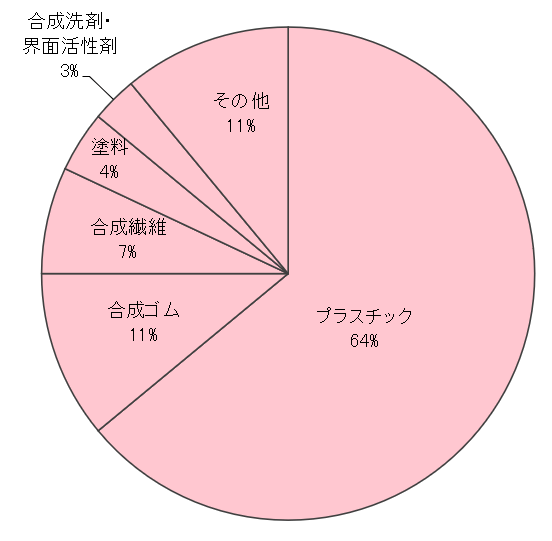

円グラフからもわかるように日本で生産されている石油化学製品のうち、約60%以上がはプラスチックです。

プラスチックは自由に形をつくることができる、大量生産に向いている、軽くて水や薬品に強い、くさりにくい、丈夫、電気を通さない、色を自由につけられたり、つやや透明な感じがあるといった特徴を持っています。

プラスチックとは?

石油製品であるナフサなどを原料として、石油化学から生まれたプラスチックは、鉄や木、ガラスといった天然の素材にかわり、生活の中の、さまざまな場面で活躍しています。プラスチックとは、どのような素材で、どんな特徴を持っているのでしょうか。

プラスチックの優れているところ

プラスチックには軽い、水や薬品に強い、さびない、長持ちするという特徴があります。

また、プラスチックには熱を加えると変形するという性質があります。この性質を利用して、熱を加えてやわらかくなったプラスチックを型に流し込んで同じ形の製品を大量につくることができます。

断熱性(だんねつせい:熱を伝えにくい性質)の良いプラスチックや、空気や水を通しにくく衛生的にも優れたプラスチックもつくられています。

最近では金属と同じ強さを持ち、熱や衝撃(しょうげき)に強いプラスチックや、反対に、人間の皮膚のようにとても柔らかなプラスチックも開発され、さまざまな分野で利用されています。

プラスチックの種類

プラスチックは、熱可塑性(ねつかそせい)樹脂と熱硬化性(ねつこうかせい)樹脂という2つの種類に分けることができます。

熱可塑性樹脂は、熱を加えると溶けて柔らかくなり、型に入れて冷やすと固まりますが、もう一度熱を加えると、再び溶けて柔らかくなる、つまり、温度をあげたり下げたりすることで何度も溶かしたり固めたりすることができるプラスチックです。(チョコレート型プラスチックと考えて下さい。)

熱硬化性樹脂は、原料に熱を加えて熱可塑性樹脂と同じように型に流しこみ、加熱していったん固めてしまうと、再び熱を加えても柔らかくならない性質を持っているプラスチックです。(ビスケット型プラスチックと考えて下さい。)

このように、石油化学工業は地球温暖化を防止するために、なくてはならない素材(石油化学製品)を提供することで、積極的に貢献しています。

プラスチックのリサイクル

プラスチックはリサイクル技術が最も進んでいる分野のひとつで、

- 使用済みのプラスチックを焼却処理して、その熱エネルギーを暖房や温水などに有効に利用したり、

- 再び溶かして、クイやベンチなどの材料として再利用したり、

- 使用済みの部品を部品のままで再利用したり、

- 使用済みのプラスチックをもう一度、原料に戻して、同じプラスチックをつくる

といった技術も実用化されるなど、石油という貴重な資源を節約しながら効率よく利用しています。

微生物によって分解されて土に戻すことができるプラスチック(生分解性プラスチック)も開発されて、地球に優しい素材として注目されています。

合成繊維

石油化学誘導品を溶かして細い糸状にしたものが合成繊維です。

三大合成繊維と呼ばれるナイロン、ポリエステル、アクリルをはじめとする合成繊維はそれだけで、あるいは天然繊維(木綿、麻、羊毛、絹)など他の素材と合わせて紡ぐ(混紡)方法であらゆる衣料や産業資材に利用されています。

現在、全繊維生産量の約9割がこの合成繊維です。

さらに近年、技術の発達により、天然繊維に劣らない、あるいは、合成繊維ならではの機能を持ったものが誕生しています。

次々と生まれる新し繊維

合成繊維に様々な加工をほどこすことにより、従来では考えられなかった機能を持つ新しい繊維が数多く誕生しています。

少しむずかしいことばですが、たとえば、

難燃繊維:燃えにくい加工をして、燃え広がりを防ぐ繊維

蓄熱保温繊維:太陽光を吸収する炭化ジルコニウムという物質を含む繊維

抗菌防虫効果を持つ繊維

電磁波をシャットアウトする繊維

悪臭を除去する繊維

などで、特殊環境衣料から、一般の服地までさまざまに活用されています。

一方、衣服以外の用途に活用されている新しい高性能、高機能性繊維もあります。合成繊維の性質を活かしつつ、炭素繊維やガラス、セラミックなどを複合させた素材も開発され、自動車、航空機などに幅広く活用されています。

合成繊維は、天然繊維の千分の一近い細さの繊維をつくることが可能で、形状も自由自在に変化させることができます。

天然繊維では不可能だったまったく新しい高品質・高感性繊維である「新合繊」も開発され、デザイン性の高いファッション製品などに活用されています。

快適性を支える合成ゴム

日本の合成ゴムの消費量の約8割は自動車用に使われています。

合成ゴムは、自動車タイヤをはじめとして、燃料、トランスミッション、ラジエーター、ブレーキなどのホース類、パッキング類、窓枠やドアのシールなど数多くの自動車部品に使われています。

合成ゴムは、

耐摩耗性(たいまもうせい・摩擦(まさつ)によってすり減りにくい性質)

耐屈曲亀裂性(たいくっきょくきれつせい・材料を曲げた時に切れめや割れ目が入りにくい性質)

耐油性(たいゆせい・油にふれても変化しにくい性質)

耐熱性(たいねつせい・熱を加えても変化しにくい性質)

などの優れた特性を持たせた数多くの種類があります。

自動車以外にも合成ゴムは建材、スポーツ用品、おもちゃ、シューズなどみなさんの日常生活で使われるものからコピー機、ファクシミリなどのOA機器部品、その他コンベアベルトなどの工業用に幅広く活用されています。

ヒビを補い、サビを防ぎ、厳しい環境に耐(た)える塗料(とりょう)

現在、塗料のほとんどが石油化学技術の発達によって開発された合成樹脂塗料で、その用途は建物、自動車、船の塗装をはじめ、様々な部品などに使われています。

建物の分野では、鉄筋建築に多く使われています。

塗料の最大の特徴(とくちょう)は、サビを防ぐという意味の防錆(ぼうせい)効果で、鉄でできた材料はすべてサビを防ぐために塗料がぬられています。

また、コンクリートはヒビが入りやすいのですが、伸縮(しんしゅく)性のある塩化ビニル樹脂やポリウレタンでつくられた塗料を塗ればヒビわれによる被害(ひがい)が防げるのです。

自動車工業では、粉体静電塗装(ふんたいせいでんとそう)といって電気的に塗料を付着させる塗装を行っています。この方法によって、これまで塗装できなかった部分にも、塗装できるようになり、しかも均一に美しく塗装ができるようになりました。

粉体静電塗装には、エポキシ樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリエステルでつくられた塗料が使われています。

橋梁(きょうりょう・橋のこと)、石油掘削施設(せきゆくっさくしせつ・原油を掘る設備のこと)、パイプラインなど、海、砂漠、山岳地帯などの大自然の中に建設される施設を保護する塗料には高度な

耐候性(たいこうせい・風雨や気温などの自然条件に耐える性質)

耐湿性(たいしつせい・湿度の変化に耐える性質)

耐塩性(たいえんせい・塩分にさらされてもさびたり、いたんだりしない性質)

などが求められます。

エポキシ樹脂製をはじめとする塗料は、そうした過酷(かこく)な条件でも完全な皮膜(ひまく)を保つ強さを持っているのです。